Каждая сторис, видео или пост — это часть стратегии, подкреплённая метриками и пониманием аудитории. И именно это отличает бренды, которые просто присутствуют в соцсетях, от тех, кто действительно взаимодействует с аудиторией и продаёт свой продукт.

Учитывая, что SMM в 2025 году напоминает американские горки, мы рекомендуем пристегнуться — регулярно следить за 8 метриками и показателями.

Спойлер: в списке нет ни подписчиков, ни лайков с комментариями.

Содержание:

- Engagement Reach Rate

- Просмотры (а не подписчики)

- Сохранения и репосты

- Клики и переходы на сайт

- Активное ядро подписчиков

- ROI SMM-кампании

- Обратная связь и инсайты

1. Engagement Reach Rate

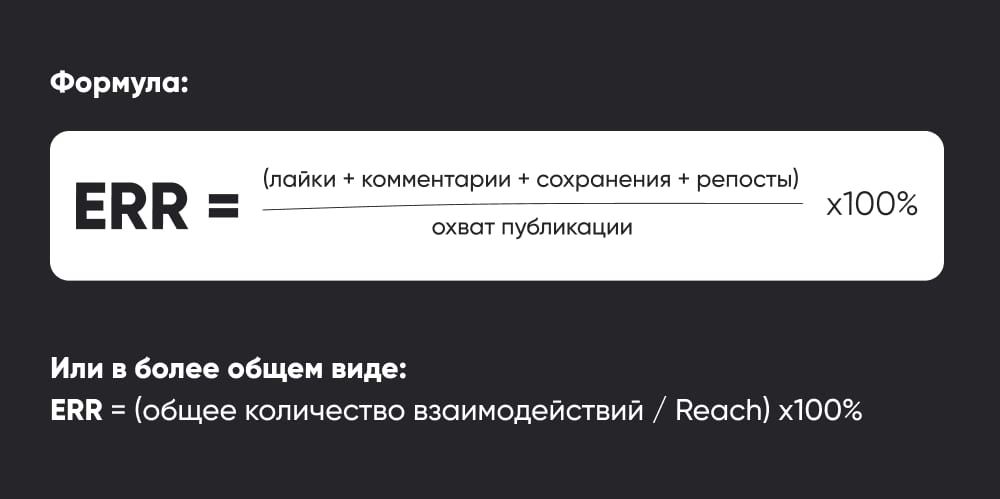

Engagement Reach Rate — это коэффициент вовлечённости относительно охвата. Он потихоньку вытесняет обычный ER, который считается от количества подписчиков. Вытесняет, потому что из-за алгоритмов охватить хотя бы 1% от всей базы подписчиков — это уже большой успех. ERR считает % людей, которым лента показала наш пост и которые как-то с постом взаимодействовали.

То есть ERR показывает реальную вовлечённость среди тех, кто действительно увидел контент, — а это куда честнее и точнее в контексте алгоритмических лент.

Пример расчёта:

Допустим, публикация собрала:

- 320 лайков,

- 45 комментариев,

- 70 сохранений,

- 15 репостов.

Всего взаимодействий = 450, а охват публикации = 10 000 человек. Подставляем в формулу и получаем ERR = 4,5%.

Как интерпретировать результат:

- ERR 1–2 % — средний уровень вовлечённости: контент замечают, но не взаимодействуют активно.

- ERR 3–5 % — хороший результат: аудитория реагирует, контент вызывает интерес.

- ERR 5 % и выше — высокий уровень вовлечённости: контент резонирует, вызывает эмоции и отклик.

За ERR нужно наблюдать в динамике и с учётом контекста. Например, Reels и Stories обычно дают выше ERR, чем статичные посты (но это не значит, что статика не работает вообще) А у контента с эмоциональной ценностью ERR стабильно выше, чем у чисто информационных публикаций (и это снова не значит, что весь контент необходимо сделать эмоциональным). Секрет — в балансе.

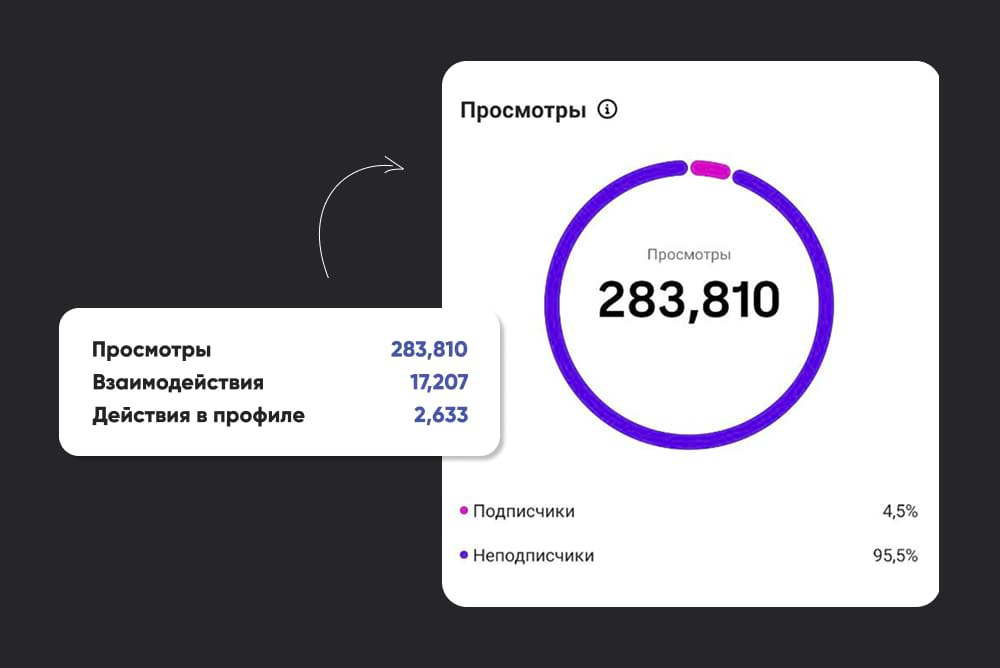

2. Просмотры (а не подписчики)

Эпоха, когда количество подписчиков считалось главным показателем успеха, закончилась. Сегодня число фолловеров — это скорее цифра для внешнего впечатления, чем показатель эффективности.

Пользователь теперь оценивает контент мгновенно, не переходя в профиль, не ставя лайк и не подписываясь, а алгоритмы это поддерживают — они продвигают не страницы, а отдельные видео или посты, давая шанс контенту выйти за пределы своей аудитории.

Поэтому просмотры стали ценнее: если контент может выйти за рамки уютного комьюнити и завоевать внимание людей, которые никогда не слышали о нашем бренде, мы быстрее растим охваты и вместе с ними круг потенциальных покупателей. Подписаться — это кнопки лишние нажимать. А вот посмотреть и скинуть другу «похихикать» — дело святое.

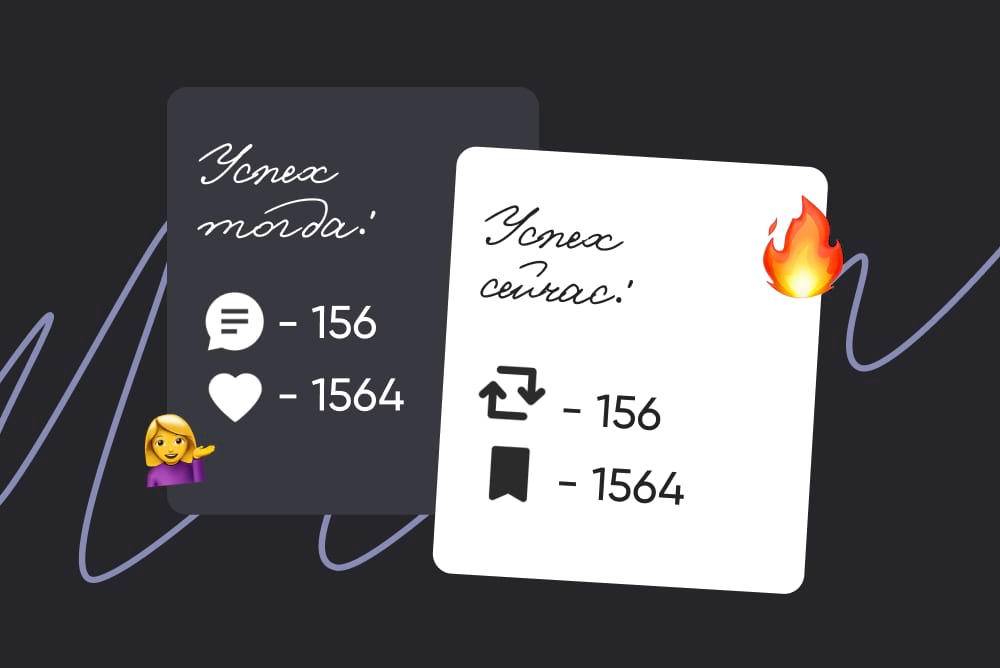

3. Сохранения и репосты

Главный тренд последних лет — пользователь уходит в подполье. Потому соцсети становятся всё более приватными — так, для узкого круга друзей. Закрытые профили, минимум публикаций, общение строго в личке — это стандартный набор для 2025 года.

Сохранение — тихое, но очень ценное действие. В наше время переизбытка контента сохранить пост — значит выделить его из сотен других, признать его значимым на личном уровне. Репосты никуда не исчезли, но они поменяли своё значение. Раньше они были публичными, их использовали в основном для создания массовости, для повышения осведомленности. Сегодня самый распространённый тип репоста — это в личные сообщения другу/знакомому.

Когда человек пересылает пост конкретному человеку или в закрытый чат, он в этот момент подменяет бездушный алгоритм. Рекомендация рациональная (машинная) заменяется рекомендацией личной — «Посмотри, это важно», «Вспомнил о тебе» и т.д.

То есть контент не просто распространяется, а циркулирует между людьми, которые уже знакомы между собой. В этом случае, как правило, уровень внимания и доверия значительно выше, чем в открытой ленте.

4. Клики и переходы на сайт

Повторяем как мантру: клики и переходы из соцсетей не являются продажами. Они куда больше говорят об отличной (или не очень) работе сммщика, чем о финансовой прибыли или о любви к бренду/продукту.

- Клик — это проявление интереса, сигнал, что человеку стало любопытно, он захотел узнать больше;

- Переход — это шаг вперёд, но не финальная точка, это показатель интереса, а не результата

Задача SMM-специалиста — не продавать, а приводить тех, кто потенциально готов купить. Его задача — привлечь правильный трафик: тех, кто действительно заинтересован, кто кликнул не из скуки, а потому что почувствовал, что ему вот прям надо ЭТО купить.

Много кликов = сммщик понимает, чем привлечь аудиторию.

Много переходов = сммщик понимает, КАКУЮ аудиторию он привлекает, и что самое важное, он знает наверняка, где её найти.

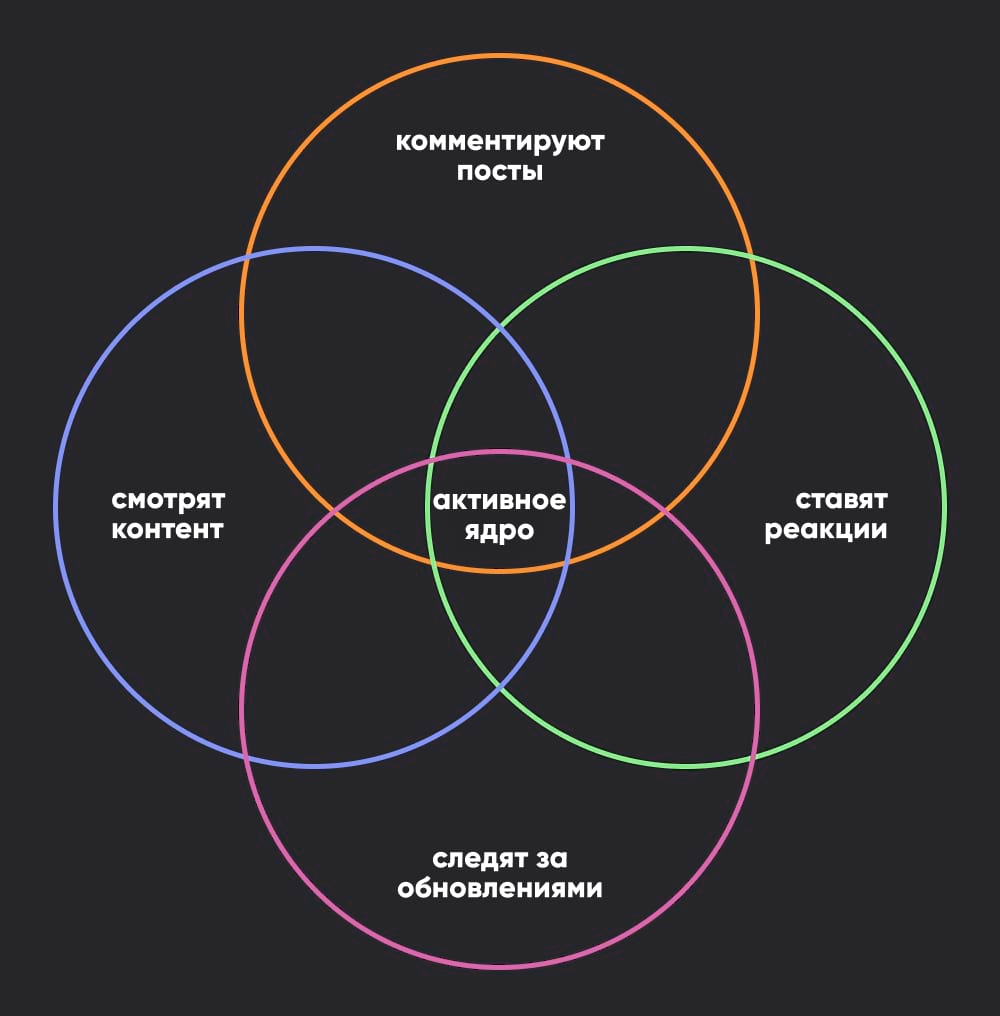

5. Активное ядро подписчиков

У любой аудитории есть два уровня вовлечённости: общая масса и ядро.

- Первая просто присутствует, не проявляет большой активности, время от времени просматривает контент.

- Вторая — это настоящая сила бренда, его пульс и опора.

Активное ядро — это те, кто не просто читает, а реагирует: комментирует, отвечает в сторис, участвует в опросах, сохраняет публикации и вовлекается в диалог. Именно эта группа формирует живое сообщество вокруг аккаунта, создаёт ощущение присутствия, поддерживает коммуникацию и, в конечном счёте, влияет на алгоритмы.

Главная задача SMM-специалиста — не просто увеличивать количество подписчиков, а укреплять активное ядро. Ведь именно оно первым откликнется на новый продукт, поделится сторис, оставит отзыв и создаст волну вовлечения, которая запустит рост всей аудитории. Сильное ядро — это как сообщество единомышленников, а не случайная толпа.

Активное ядро либо есть, либо его нет. В большинстве случаев оно прямо пропорционально ERR.

SMMplanner считает активное ядро за вас. В разделе «Аналитика» можно подключить свои страницы ВК, ОК, Facebook* и Instagram*. Другие показатели тоже считаем, но нам просто захотелось похвастаться, что у нас есть эта метрика

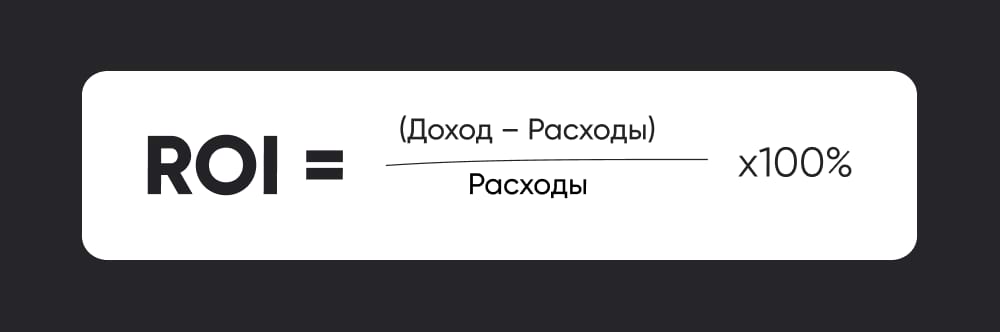

6. ROI SMM-кампании

Руководителям не интересны «вовлечённость» и «красивые сторис» сами по себе — им нужна финансовая отдача. ROI — это показатель окупаемости инвестиций, измеряется в процентах. Грубо говоря, ROI показывает, как удачно были вложены деньги.

Чтобы было наглядно, рассмотрим простой пример.

Предположим, бренд запустил SMM-кампанию по продвижению нового продукта.

За месяц потрачено:

- 90 000 ₽ — таргетированная реклама

- 45 000 ₽ — продакшн и визуалы

- 45 000 ₽ — работа специалиста

Итого инвестиции:

90 000 ₽ + 45 000 ₽ + 45 000 ₽ = 180 000 ₽

В результате кампания принесла 315 000 ₽ чистой выручки от продаж, которые пришли именно из SMM-каналов. В нашем примере ROI = (315 000 – 180 000) / 180 000 × 100 % = 75 %.

Такой показатель говорит о том, что стратегия работает эффективно: аудитория не просто видит контент, но и совершает действия, приводящие к прибыли.

Однако важно помнить: ROI — это не всегда прямая история о продажах. Иногда SMM-кампания направлена на повышение узнаваемости, сбор лидов или вовлечение аудитории. В таких случаях ROI можно считать в расширенном контексте — например, через стоимость лида, динамику роста базы или вклад в другие этапы воронки. Главное — чтобы даже креатив и сторителлинг имели измеримую цель и могли быть переведены в понятные бизнес-результаты.

7. Обратная связь и инсайты

Комментарии, реакции, ответы на сторис, сообщения в директе — всё это не просто сигналы вовлечённости. Это реальная обратная связь покупателя.

Когда человек пишет комментарий или делится мнением в опросе, он делает шаг навстречу бренду, показывает, что ему важно быть услышанным. Задача специалиста — не просто фиксировать отклики, а собирать из них инсайты, которые помогают бизнесу лучше понимать своих клиентов. Какие темы вызывают интерес? Что вызывает раздражение? Какие проблемы или ожидания всплывают в комментариях снова и снова?

Работа с обратной связью — это не хаотичное реагирование на комментарии, а мини-исследование. Аудитория буквально подсказывает, в каком направлении двигаться. Ответственность SMM-специалиста — грамотно передать эти данные: в виде отчёта, презентации или даже просто списка.

В SMM теперь стремятся измерять влияние: способность контента вызывать эмоции, вовлекать, удерживать внимание и превращать зрителя в участника, а участника — в клиента или адвоката бренда.